形旅『金華山岐阜城』@岐阜県岐阜市

- 園家 悠司

- 2023年5月15日

- 読了時間: 2分

解釈や脚色に賛否はあれどやれば必ず話題に上がる・当たる、それが戦国三英傑でしょう。金華山岐阜城は三英傑の一人、織田信長の居城でした。元は稲葉山城という美濃国の領主斎藤道三がいた城で、周囲は井口という地名だったそうです。その後尾張・美濃を治めた織田信長が天下取りの本拠地として定め入城、名前を岐阜城と改めました。由来は2つ。中国において時代が殷から周に変わる前「岐山(きざん)」と呼ばれる山に鳳凰が舞い降り、周の文王がこの山で挙兵したとの逸話によること、そして周・春秋時代の魯国の故地であり儒学を作った孔子の生まれた「曲阜(きょくふ)」から一字ずつとって「岐阜(ぎふ)」と名付けられ、「平和と学問の地」であれという想いが込められているそうです。岐山の話は有名かと思いますが、曲阜の話は私も初めて知りました。

「金華山」という名も元は「稲葉山」と呼ばれていましたが、実はいくつか呼び名があるそうです。宮城県牡鹿半島の先に同名に島「金華山」がありますが、『稲葉郡志』によれば、その昔岐阜に放蕩者がいて奥州金華山(宮城県)で改心して小石持ち帰ってたが父親に偽りと言われ石を投げ捨てられた、すると飛んでいった石が一夜にして山となったのでこの山を「一石山」と呼ぶようになったとあります。他にも平安時代に在原行平が陸奥(東北地方)より金花石を持って帰ってきたが途中岐阜の山で石を置いていってしまい、それ以来「金華山」と呼ばれるようになったという話もあります。どちらとも源流は宮城県牡鹿半島の島「金華山」に由来があるようです。

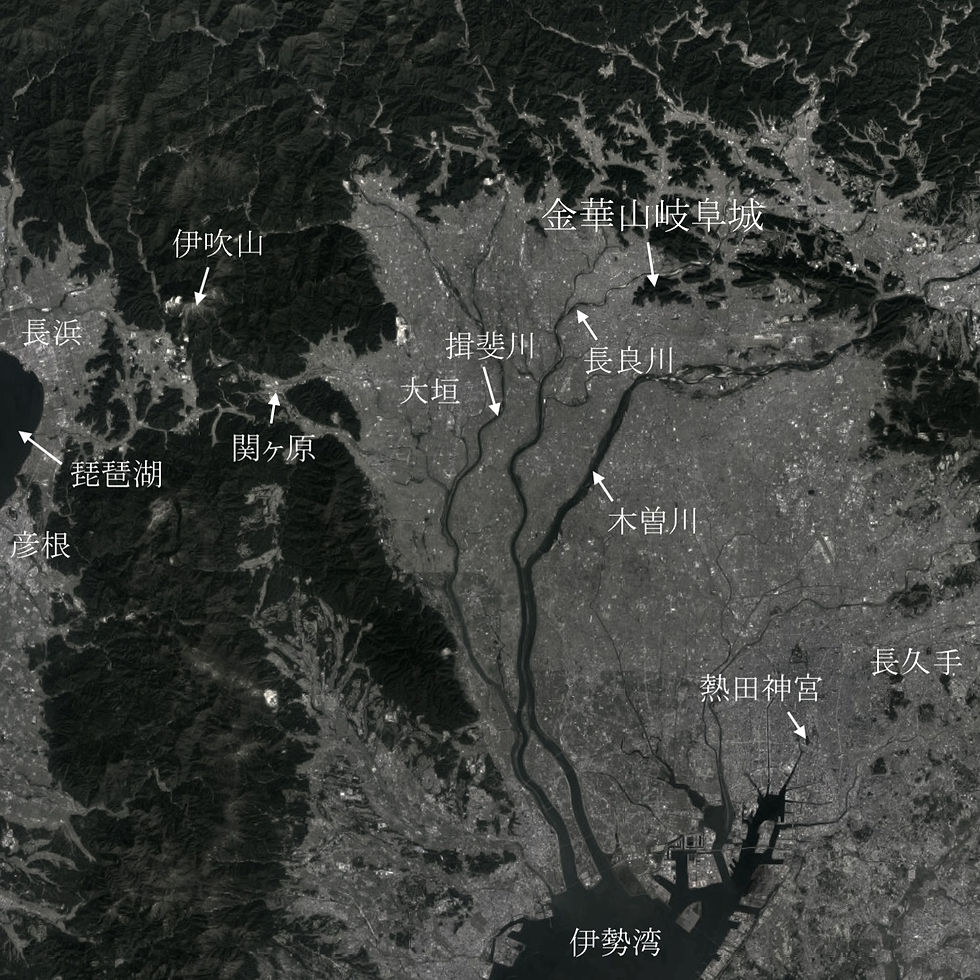

西(中国)からやってきた逸話と東(東北地方)からやってきた逸話とが日本の中心(美濃国)で織田信長により繋ぎ合わせられたというのはとても面白い話ですね。岐阜城は濃尾平野の北側山岳地帯との境界線、平野部のどん詰まりにあります。西を見れば関ヶ原方面、南を見れば伊勢湾までが一望できる日本のヘソのような場所に建っています。今でも一昔前までは「地方の人は都会に出たがる、都会の人は海外へ出たがる」なんて感覚があったように思いますが、信長は京都の近くにいましたから特に「都会人」の気質が強かったのかなと空想してしまいました。

Comments